|

|

|

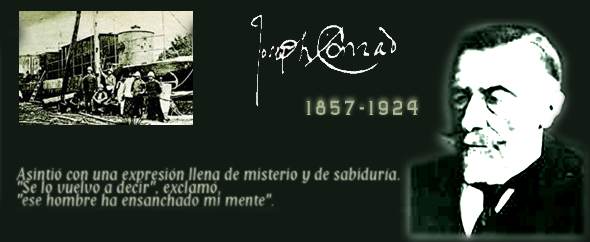

ARTISTAS PERFECTOS Conrad, a quien Gide tradujo, se ve muy

serio, en butaca, no sabe dónde colocar las manos y por eso una

de ellas es puño cerrado y la otra está abierta, cubriéndola

y disimulándola. Le preocupa mucho su apariencia, como si fuera

un hombre que habitualmente no vistiera tan bien como aquí, es

decir, no con la pulcritud conseguida para la ocasión. Su retrato

se pretende un monumento a la respetabilidad, por la que tanto se afanan

los emigrantes y los exiliados, que antes de nada deben demostrar que

son gente de bien. La barba está cuidadísima, pero difícilmente

podría ser la de un genuino súbdito inglés, con las

guías del bigote tan punzantes y esa forma tan picuda y triangular.

Los ojos sin pestañas son muy severos, podrían ser los de

un hombre justo incubando cólera, alguien inocente a quien se está

juzgando. O quizá sean sólo los de un oriental.

(El

Paseante, núm.17. Recogido en Javier Marías, Vidas

escritas, Siruela, Madrid, 1992, y Círculo de Lectores, Barcelona,

1996. Reeditado por Alfaguara, Madrid, 2000, y Punto de Lectura, Madrid,

2002). |

|

|

JOSEPH CONRAD EN TIERRA Los libros marinos de Joseph Conrad son tantos y tan memorables que siempre se piensa en él a bordo de un velero y se olvida que los últimos treinta años de su existencia los pasó en tierra, llevando una vida insospechadamente sedentaria. En realidad, como buen marino, detestaba viajar, y nada lo reconfortaba tanto como estar encerrado en su estudio, escribiendo con indecibles dificultades o charlando con sus amigos más íntimos. Aunque lo cierto es que no siempre trabajaba en las habitaciones en principio destinadas a ello: hacia el final de su vida se escondía en los más remotos rincones del jardín de su casa, en Kent, para garabatear papelajos, y hay constancia de que durante una semana se anexionó el cuarto de baño sin dar explicaciones a su familia, que vio muy restringido el uso de esa pieza durante aquellos días. En otra temporada el problema fue indumentario, ya que Conrad se negaba a ir vestido más que con un descolorido albornoz a rayas originalmente amarillas, lo cual era un gran inconveniente cuando se presentaban sin avisar amigos, o bien turistas norteamericanos que decían estar extrañamente de paso. Lo más grave para la seguridad familiar era, con todo, la inveterada manía de Conrad de tener siempre un cigarrillo en los dedos, por lo general durante pocos segundos, para dejarlo abandonado luego en cualquier sitio. Su mujer, Jessie, se resignaba a que los libros, las sábanas, los manteles y los muebles estuvieran llenos de quemaduras, pero vivió durante años en estado de alerta para evitar que fuera su marido quien se quemara en exceso, ya que Conrad, incluso después de acceder a sus ruegos y adquirir la costumbre de echar sus colillas en una gran jarra de agua dispuesta al efecto, tenía constantes contratiempos con el fuego. En más de una ocasión sus ropas estuvieron a punto de arder por sentarse demasiado cerca de una estufa, y no era raro que el libro que estuviese leyendo se incendiase de pronto por haber entrado en prolongado contacto con la vela que lo alumbraba. No hace falta decir que Conrad era distraído, pero los principales rasgos de su carácter eran contradictorios, a saber: la irritabilidad y la deferencia. Aunque quizá puedan explicarse recíprocamente. Su estado natural era de inquietud rayana en la ansiedad, y su preocupación por los otros era tan grande que un mero revés sufrido por alguno de sus amigos solía acarrearle un ataque de gota, enfermedad que había contraído de joven en el archipiélago malayo y que lo torturó durante el resto de su vida. Cuando su hijo Borys estaba combatiendo en la Guerra del 14, su mujer, Jessie, llegó una noche a casa tras haber estado ausente todo el día y fue recibida por una criada llorosa que le informó de lo siguiente: el señor Conrad había comunicado al servicio que habían matado a Borys y llevaba horas encerrado en la habitación del hijo. Sin embargo, añadió la criada, no había llegado ninguna carta ni telegrama. Cuando Jessie George Conrad subió con las piernas temblorosas y se encontró a su marido demudado, y le preguntó por su fuente de información, éste respondió ofendido: "¿Acaso no puedo tener presentimientos, igual que tú? ¡Sé que lo han matado!" No mucho más tarde Conrad se calmó y se quedó dormido. Falló su presentimiento, pero al parecer, cuando la imaginación se le desataba no había forma de detenerla. Estaba siempre en un estado de extrema tensión, y de ahí venía su irritabilidad, que apenas podía controlar y que sin embargo, una vez pasada, no le dejaba huella ni tan siquiera recuerdo. Cuando su mujer estaba dando a luz a su primer hijo, el mencionado Borys, Conrad daba vueltas agitado por el jardín de la casa. De pronto oyó berrear a un niño, e indignado se acercó a la cocina para ordenarle a la criada que tenían entonces: "¡Haga el favor de despedir a ese niño! ¡Va a molestar a la señora Conrad!", le gritó. Pero al parecer la criada le gritó a él con aún mayor indignación: "¡Es su propio niño, señor!" Tan irritable era Conrad que cuando se le caía la pluma al suelo, en vez de recogerla al instante y continuar, dedicaba varios minutos a tamborilear exasperado sobre la mesa a modo de lamento por el accidente. Su carácter fue siempre un enigma para los que lo rodearon. Su excitación interna lo llevaba a mantener a veces largos silencios, aun en compañía de amigos, quienes aguardaban pacientemente a que retomase la conversación, en la que, por lo demás, era animadísimo, con una increíble capacidad para narrar oralmente. Cuando lo hacía, cuentan que su tono era semejante al de su libro de ensayos El espejo del mar, más que al de sus relatos o novelas. Con todo, lo más frecuente era que al cabo de uno de esos interminables silencios, en los que parecía rumiar, brotara de sus labios alguna pregunta insólita que nada tenía que ver con lo hablado hasta entonces, por ejemplo: "¿Qué opináis de Mussolini?" Conrad usaba monóculo y no le gustaba la poesía. Según su mujer, en toda su vida sólo dio su aprobación a dos libros de versos, uno de un joven francés cuyo nombre ella no recordaba, y otro de su amigo Arthur Symons. Aunque también hay quien asegura que le gustaba Keats y que detestaba a Shelley. Pero el autor que más detestaba era Dostoyevski. Lo odiaba por ruso, por loco y por confuso, y la sola mención de su nombre le provocaba arrebatos de furia. Era un devorador de libros, con Flaubert y Maupassant a la cabeza de sus admirados, y tanto gusto tenía por la prosa que, mucho antes de pedir en matrimonio a la que sería su mujer (es decir, cuando aún no había mucha confianza entre ellos), apareció una noche con un paquete de hojas y propuso a la joven que le leyera en voz alta algunas páginas, pertenecientes a su segunda novela. Jessie George obedeció, llena de emoción y temor, pero el nerviosismo de Conrad no colaboraba: "Sáltate eso", le decía. "Eso no importa; empieza tres líneas más abajo; pasa la página, pasa la página." O bien, incluso, la reñía por su dicción: "Habla claramente; si estás cansada, dilo; no te comas las palabras. Los ingleses sois todos iguales, hacéis el mismo sonido para todas las letras". Lo curioso del caso es que el exigente Conrad tuvo hasta el fin de sus días un fortísimo acento extranjero en la lengua que, como escritor, llegó a dominar mejor que nadie en su tiempo. Conrad no se casó hasta los treinta y ocho años, y cuando por fin, tras varios de amistad y trato, hizo su proposición, ésta fue tan pesimista como algunos de sus relatos, ya que anunció que no le quedaba mucha vida y que no albergaba la menor intención de tener hijos. La parte optimista vino a continuación, y consistió en añadir que sin embargo, tal como era su vida, creía que él y Jessie podrían pasar juntos unos cuantos años felices. El comentario de la madre de la novia tras su primera entrevista con el pretendiente estuvo en consonancia: dijo que "no acababa de ver por qué aquel hombre quería casarse". Conrad, no obstante, fue un marido delicado: no faltaban las flores, y cada vez que terminaba un libro, le hacía a su mujer un gran regalo. Pese a haber perdido a sus padres a edad temprana y guardar pocos recuerdos de ellos, era un hombre preocupado por su tradición y sus antepasados, hasta el punto de lamentar más de una vez que un tío-abuelo suyo, a las órdenes de Napoleón durante la retirada de Moscú, se hubiera visto tan acuciado por el hambre como para haberle puesto momentáneo remedio, en compañía de otros dos oficiales, a costa de un "desdichado perro lituano". Que un pariente suyo se hubiera alimentado de carne canina le parecía un baldón del que indirectamente, por cierto, culpaba a Bonaparte en persona. Conrad murió bastante repentinamente, el 3 de agosto de 1924, en su casa de Kent, a los sesenta y seis años. Se había encontrado mal el día anterior, pero nada hacía presumir su inminente muerte. Por eso, cuando le llegó, estaba solo en su habitación, descansando. Su mujer, en el cuarto de al lado, le oyó gritar: "¡Aquí... !", con una segunda palabra ahogada que no distinguió, y luego un ruido. Conrad había caído desde su sillón al suelo. Del mismo modo que le hubiera gustado borrar el episodio lituano de su tío-abuelo, Conrad solía negar, en sus últimos años, que hubiera escrito ciertas piezas (artículos, cuentos, capítulos redactados en colaboración con Ford Madox Ford) que eran suyas sin lugar a dudas y que incluso habían sido publicadas con su nombre. Aun así, decía no recordarlas y negaba. Y cuando se le mostraban manuscritos y se le probaba que las páginas en cuestión se debían irrefutablemente a su pluma, entonces se encogía de hombros, uno de sus gestos más característicos, y se sumía en uno de sus silencios. Cuantos lo trataron coinciden en afirmar que era un hombre de una gran ironía, aunque de una clase que sus adquiridos compatriotas ingleses no siempre captaban, o quizá no entendían. Javier Marías (Claves de la razón práctica, núm. 3, junio de 1990. Recogido en Javier Marías, Vidas escritas, Siruela, Madrid, 1992, y Círculo de Lectores, Barcelona, 1996. Reeditado por Alfaguara, Madrid, 2000, y Punto de lectura, Madrid, 2002). |

|

PRÓLOGO En el ya lejano verano de 1954 me fui a Suecia a hacer prácticas ingenieriles. Me tocó servir en la construcción del hospital municipal de Ljungby, un pequeño pueblo del sur donde el tiempo caía a plomo; donde en los ratos de ocio y en las fiestas de guardar fui introducido en cierta clase de diversiones de las que sólo tenía noticia por el cine o por la lectura de cuentos y novelas nórdicas: paseos en barca, excursiones por el bosque a recoger frambuesas, bailes campestres, fiestas de cangrejos y desconocidas competiciones deportivas que pusieron punto final a una primera juventud todavía apegada al balón y al pedal. En fin, que a las dos semanas de estancia en Ljungby me pasaba las tardes leyendo en inglés, idioma que entonces empezaba a conocer, muy rudamente. Me dedicaba a libros fáciles: novelas de reconocida sencillez estilística y obras de divulgación científica. Entre éstas últimas hubo una que me hizo mella: un libro de oceanografía -en el más ancho sentido de la palabra- que trataba del mar en todos sus aspectos; era The Sea Around Us de Rache1 Carson, publicado en América unos años atrás con gran éxito. Al final de su libro la autora recomendaba una serie muy breve de lecturas, para deleite de quienes estuvieran interesados en el tratamiento científico del mar, y para mi sorpresa -entre cinco o seis títulos de un carácter muy diferente- incluía The Mirror of the Sea de Joseph Conrad. Ocho o diez años antes yo había leído mucho Conrad en castellano, en casa de mi abuelo, en las ediciones de Montaner y Simón. Creía -y estaba equivocado- haber leído todas las novelas, cuentos y relatos de Conrad, y aquel título desconocido me intrigó por partida doble; así que al final de aquel verano, en el viaje de vuelta a España, me dediqué a buscarlo en las librerías de Estocolmo, Copenhague y Amsterdam, bien surtidas de volúmenes ingleses, sin ningún resultado. Pero he aquí que en París lo encontré en francés, publicado por Gallimard: Le Miroir de la mer Yo no sé si con tales preparaciones lo único que había hecho era abonar mi espíritu para el cultivo de aquella planta. Si lo cierto es que tales expectativas la mayoría de las veces acaban en desengaño, en esa ocasión se produjo lo esperado, por fortuna. El libro me proporcionó una impresión indeleble y la seguridad de haber topado con una prosa exacta, acabada, perfectamente trabajada, ensamblada y estanca como los cascos de los buques que describía. Diez años más tarde, cuando compuse mi primer volumen de ensayos literarios -para "hilvanar y agrupar ciertos comentarios que habían surgido de unas cuantas lecturas elegidas tan sólo a partir de una predilección"-, no pude por menos de mencionar El espejo del mar para traerlo en apoyo de alguna de las tesis sobre el estilo. En un capítulo de ese primer libro, titulado Algo acerca del buque fantasma, vine a decir: "Leyendo The Mirror of the Sea se apercibe uno de hasta qué punto le bastaba (a Conrad) sujetarse al tema para extraer de él todo su jugo y cómo la invención del misterio no podía ser otra cosa, en sus manos, que un insulto a esa sutil, versátil y compleja vida del mar . . .". De esa idea y de ese aprecio por El espejo del mar, yo no me he apartado un punto. Su relectura en castellano, al cabo de tantos años, sólo ha servido para avivar la predilección y confirmar para mí mismo el veredicto. Es un libro que no tiene desperdicio y, más que eso, que, escrito sin prisa, provoca de manera indefectible esa clase de lectura mansa que sin ningún tipo de avidez por lo que procederá se recrea en la lenta progresión de una sentencia o de una imagen, tan armónica y rítmicamente trazada desde su inicio que su conclusión casi roza la catástrofe. Una muestra, el arranque del capítulo En cautividad: "Un barco en una dársena, rodeado de muelles y de los muros de los almacenes, tiene el aspecto de un preso meditando sobre la libertad con la tristeza propia de un espíritu libre en reclusión. Cables de cadena y sólidas estachas lo mantienen atado a postes de piedra al borde de una orilla pavimentada, y un amarrador, con una chaqueta con botones de latón, se pasea como un carcelero curtido y rubicundo, lanzando celosas, vigilantes miradas a las amarras que engrillan el barco inmóvil, pasivo y silencioso y firme, como perdido en la honda nostalgia de sus días de libertad y peligro en el mar". La vida literaria de Conrad se extendió a lo largo de treinta años, entre 1895 y 1924. En el primer tercio de ese período lo consiguió todo en el campo literario que se había propuesto cultivar. Un estilo de enorme poder, una altura de dicción y de pensamiento frente a la que, en el panorama de la novela inglesa de su tiempo, sólo la de Henry James resistiría la comparación, y una capacidad de creación que le permitiría llevar su arte allí donde él se lo propusiera. Al final de ese tercio -y acaso como remate de una época tan intensa- escribió este libro de memorias e impresiones con el que, libre de las obligaciones -aparentemente inexistentes pero formalmente imprescindibles- impuestas por la ficción, pudo dar libre rienda a su estilo. A veces el estilo ha de desvanecerse ante las imposiciones del relato, y a veces la mejor forma de tratar una página sea desproveerla de un sello propio; ciertas frases vienen dadas de fuera y el escritor se tendrá que limitar a engastarlas en su texto; en ocasiones son unas pocas oraciones o algunas páginas y en otras pueden ser secuencias enteras o personajes que por su propia configuración requieren ese tratamiento. Constituyen ejemplos de un cierto sacrificio de las propias convicciones -entiéndase literarias y estilísticas, ya que de otras toda buena novela debe estar siempre saturada- que el buen narrador no vacila nunca en llevar a cabo a fin de completar ese mosaico en el que no todas las piezas a fortiori han de ser de su predilección. Todo buen lector de Conrad habrá reparado más de una vez en las desigualdades en que abunda su prosa, timbradas sin duda por la voluntaria inhibición estilística que había de aventurar para respetar la identidad propia de un fragmento. No me parece que esté de más añadir que esa voluntaria heterogeneidad es mucho más manifiesta en sus novelas extensas que en sus novelas cortas -Youth, The Brute, The End of the Tether, Heart of Darkness, The Secret Sharer, The Shadow Line, etc.-, que sin duda forman el Himalaya de su producción. No podía ser de otra manera; en esas piezas -de entre 30 y 100 páginas de extensión cada una- el escritor elige una situación y unos pocos personajes, a veces uno solo, de su predilección, seleccionados de suerte que el estilo se pueda recrear en ellos a su albedrío, sin grandes ni graves intervenciones de entes -cosas y personas- un tanto ajenos a su mundo y un tanto neutros para la expresión de su concepción de él, pero imprescindibles para la continuidad y armonía del relato. Por el contrario, en la novela extensa -y cualquiera que sea, Nostromo, Chance, Victory o incluso The Secret Agent- tales irrupciones de la entidad anestilizada -y perdóneseme el término, pero no he encontrado nada mejor- no sólo son sino que tienen que ser tan numerosas como frecuentes. (Al llegar aquí debo confesar que tal vez la prevención a dar entrada en la obra propia a tan incómodos sujetos me ha llevado a cometer algunos abusos narrativos difícilmente más perdonables que la admisión de personas de reputación dudosa.) Pues bien, en The Mirror of the Sea no hay una sola página de estilo menor, no hay un solo personaje o frase de reputación dudosa, nadie viene de fuera con voz propia. Todo el libro es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho del mar con la más perfecta forma literaria, y el que sabía ilustrar un acontecimiento narrativo con la más acertada imagen marinera. Y al respecto quiero señalar de este libro un capítulo en particular, Soberanos de este y oeste, donde desde el principio hasta el fin, y bajo el pretexto de una descripción de los vientos, Conrad larga un discurso sobre el poder y la fuerza que bien podría haber salido de un Macbeth calado con la gorra de capitán. Y diré algo también sobre esta traducción. No creo que exista -ni será fácil que se repita- una traducción de Conrad de tal perfección. Soy testigo del inmenso trabajo que se ha tenido que tomar Javier Marías -quien está a punto de convertirse en un Erasmo de la traducción- para concluir esta labor que, me consta, ha estado en varias ocasiones en un tris de arrastrarle al abandono. Ha tenido que ser un trabajo, más que arduo, irritante. El lector se apercibirá pronto de un primer grado de dificultad en cuanto se enfrente con tal número de términos marineros, que no forman parte, ni mucho menos, del habla de tierra adentro ni, por lo general, están en el diccionario inglés-español. Teniendo que recurrir a la ayuda de un especialista, es comprensible que se pierda la paciencia, pues no sólo no se conoce el equivalente castellano del término inglés, sino que tampoco se sabe lo que es una cosa que se ha podido ver pero en la que no se ha reparado y por consiguiente necesita explicación. Pero con ser esa una gran dificultad -nada desdeñable- no es la mayor que presenta el texto. Para mí la mayor dificultad reside, naturalmente, en conseguir el equivalente de ese estilo espiral, enrevesado, siempre alto de tono y escurridizo, tan escurridizo como peligroso. Un estilo que los ingleses llaman de manera bastante gráfica convoluted, y que al traductor poco precavido le puede hacer caer en los mayores ridículos, como demostraron —asaz cumplidamente- los hombres de Montaner y Simón. Si Javier Marías ha logrado -no sin mucho esfuerzo- dar con la mejor expresión de Conrad en castellano, no será en balde. Será para beneficio del afortunado lector que lo lea, pero también para su propio provecho; pues yo creo que una traducción de éstas forma de tal manera que lo que sale de ella es el estilo, bastante conforme con el de Conrad, de Javier Marías. Juan Benet

Joseph Conrad, El espejo del mar, Ediciones Hiperión, Madrid, 1981. |

|

|

NOTA SOBRE EL TEXTO Joseph Conrad empezó a escribir capítulos de El espejo del mar en 1904, como respiros en la laboriosa gestación de su novela Nostromo, y no dio por concluido el libro hasta 1906, cuando ya acometía la redacción de The SecretAgent. Primeras versiones de algunas partes fueron viendo la luz en periódicos y revistas (Daily Mail, The World's Work, Pall Mall Magazine y Blackwood's Magazine) antes de que Methuen and Co., de Londres, lo publicara en octubre de 1906. Desde esta primera, las ediciones inglesas de The Mirror of the Sea incluyen un capítulo más de los que aquí se ofrecen: el último, titulado The Heroic Age, que Conrad había escrito independientemente, en 1905 y a petición del Standard, para conmemorar el centenario de la muerte de Lord Nelson. Cuando su amigo -y traductor, junto a Gide, de la mayor parte de su obra al francés- Gérard Jean-Aubry preparaba su versión de Le Miroir de la mer, Conrad le pidió que excluyera ese último capítulo, manifestándole que en realidad no formaba parte del libro. Este terminaba con El 'Tremolino’, y había sido Methuen and Co. la responsable de la inclusión del texto sobre Nelson en el volumen. A mi modo de ver, esto no sólo es absolutamente cierto, sino que el tono y la textura de The Heroic Age son tan distintos de los del resto de la obra que su inclusión -aun como apéndice- no puede por menos de menoscabar gravemente la rotundidad y perfección del libro. Asimismo, he desestimado la traducción de un texto que tiene mucho que ver con el espíritu de El espejo del mar: The Silence of the Sea, de 1909, en el que Conrad abunda en el tema del capítulo Retrasados y desaparecidos. Escrito en un momento de grandes dificultades económicas, su calidad es tan inferior a la de The Mirror of the Sea que su publicación aquí constituiría tan sólo un acto de gula abocado al arrepentimiento. The Silence of the Sea se encuentra en Congo Diary and Other Uncollected Pieces, edited by Zdzislaw Najder (Doubleday and Company, Inc., Nueva York, 1978). La edición empleada para esta traducción es The Mirror of the Sea and A Personal Record (Dent, Londres, 1972), que no lleva introducción ni notas de ningún tipo. A este respecto me ha sido muy útil Le Miroir de la mer, traduction et notes par Gérard Jean-Aubry (Gallimard, París, 1946). Las notas de la presente edición inspiradas en las del amigo y biógrafo francés de Conrad van marcadas al final Con sus iniciales: G. J-A.

Quisiera añadir unas palabras sobre el inglés de Conrad y su traducción. No cabe duda de que la prosa de este polaco de origen -que no aprendió la lengua en que escribía hasta los veinte años- es una de las más precisas, elaboradas y perfectas de la literatura inglesa. Sin embargo, al mismo tiempo, es de lo menos inglés que conozco. Su serpenteante sintaxis no tiene apenas precedentes en ese idioma, y, unida a la meticulosa elección de los términos -en muchos casos arcaísmos, palabras o expresiones en desuso, variaciones dialectales, y a veces acuñaciones propias-, convierte el inglés de Conrad en una lengua extraña, densa y transparente a la vez, impostada y fantasmal. Uno de sus rasgos más característicos consiste en utilizar las palabras en la acepción que les es más tangencial y, por consiguiente, en su sentido más ambiguo. No he temido mantener todo esto (en la medida de lo posible) en castellano, aun a riesgo -o con la intención- de que el español de este texto resulte algo insólito y espectral. Pero creo que la intransigencia es el único guía posible a la hora de traducir a Conrad: sólo así el lector podrá recibir, tal vez, la misma impresión que en su día tuvieron Kipling, Galsworthy, Amold Bennet, H. G. Wells, Edward Gamett y Henry James, todos ellos fervientes entusiastas y admiradores de The Mirror of the Sea. Sólo me resta dar las gracias a Catherine Bassetti, que me sacó de dudas ante algunas exageradas ambigüedades de la prosa de Mr. Conrad, y a Luis de Diego, teniente coronel de la Armada, sin cuya ayuda habría sido incapaz de dar con el equivalente exacto de ciertos giros y términos marineros que sólo puede conocer quien ha pisado muchos barcos a lo largo de su vida. Javier Marías Joseph Conrad, El espejo del mar, Ediciones Hiperión, Madrid, 1981. |

|

El corazón de las tinieblas (fragmento) " La tierra parecía algo no terrenal. Estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo dominado, pero allí, allí podías ver algo monstruoso y libre. No era terrenal, y los hombres eran... No, no eran inhumanos. Bueno, sabéis, eso era lo peor de todo: esa sospecha de que no fueran inhumanos. Brotaba en uno lentamente. Aullaban y brincaban y daban vueltas y hacían muecas horribles; pero lo que estremecía era pensar en su humanidad -como la de uno mismo-, pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto. Desagradable. Sí, era francamente desagradable; pero si uno fuera lo bastante hombre, reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido, una oscura sospecha de que había en ello un significado que uno -tan alejado de la noche de los primeros tiempos- podía comprender. ¿Y por qué no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa, porque está todo en ella, tanto el pasado como el futuro. ¿Qué había allí, después de todo? Júbilo, temor, pesar, devoción, valor, ira -¿cómo saberlo?-, pero había una verdad, la verdad despojada de su manto del tiempo. Que el necio se asombre y se estremezca; el hombre sabe y puede mirar sin parpadear. " |

|

JOSEPH CONRAD [webs] El corazón de las tinieblas [texto íntegro] http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/clasicos/libros/inglesa/33/html/toc.html Heart of Darkness [texto íntegro] http://www.soymenos.com/exposi/Hod.html Joseph Conrad [Recursos] |